湖北襄阳一起由武汉广旭林建筑机械有限公司佘道武被审引发的关联案件中,王新汉、潘厚文两名涉案人员的境遇及其家属的诉求,正逐渐进入公众视野。这起案件不仅牵动着两个家庭的命运,更折射出司法实践中程序正义与实体公正、权力规范与权利保障之间的复杂张力,引发人们对司法运行深层逻辑的思考。

案件中的个体与家庭:困境中的诉求表达

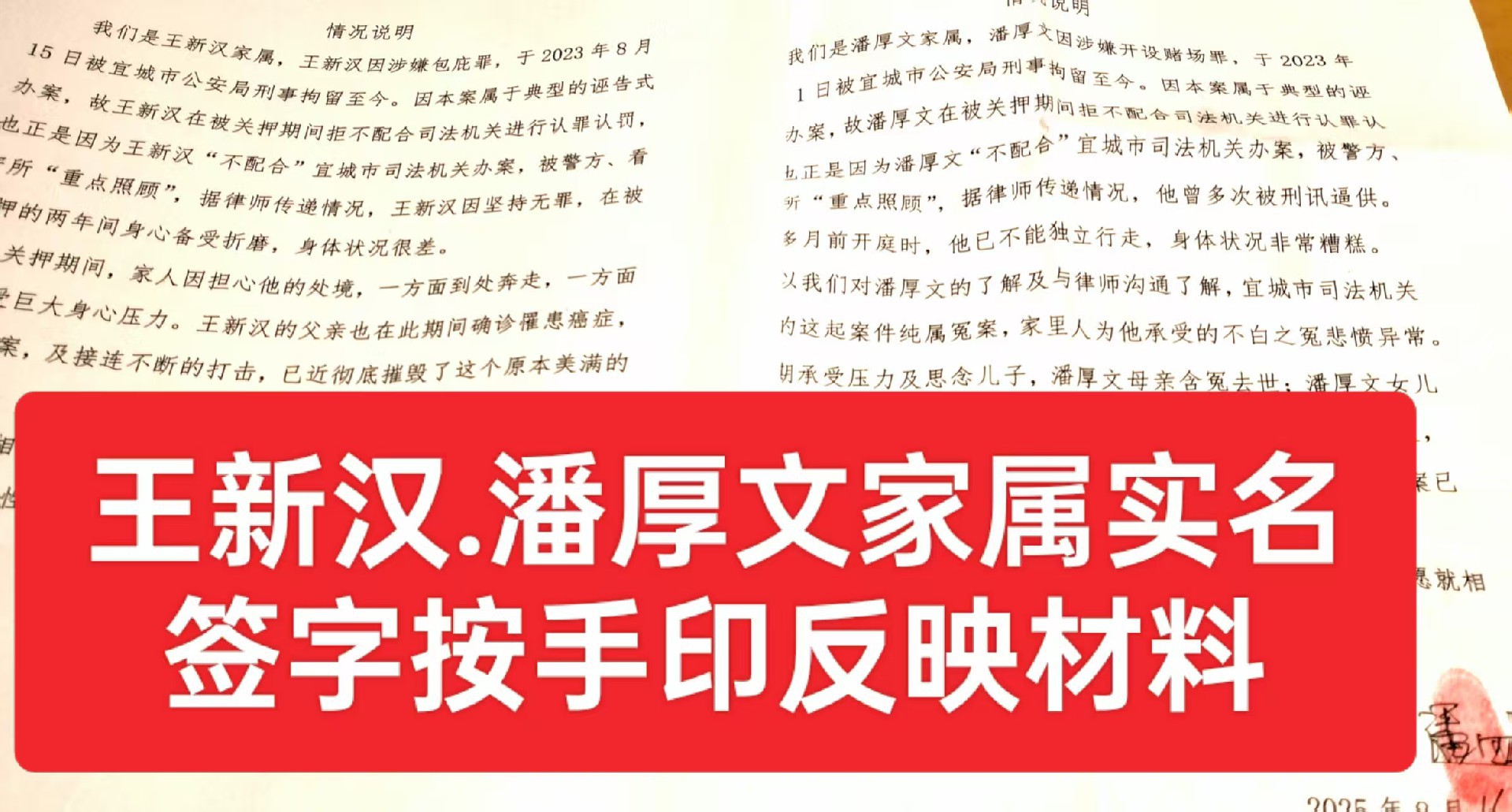

根据家属公开陈述,王新汉因涉嫌包庇罪于2023年8月15日被襄阳宜城市公安局刑事拘留,截至目前已羁押两年。家属表示,王新汉始终坚持自身无罪,因此未配合认罪认罚程序,在羁押期间承受着持续的身心压力,身体状况出现明显下滑。案件带来的连锁反应同样沉重:王新汉的父亲在其被关押期间确诊癌症,原本平稳的家庭生活被彻底打破,家人在为案件奔走的过程中,同步承受着精神与现实的双重困境。

另一名涉案人员潘厚文的情况同样令人揪心。据家属介绍,潘厚文因佘道武案关联涉嫌开设赌场罪于2023年11月1日被刑事拘留,其对指控始终不予认可,亦未配合相关办案程序。家属通过律师了解到,潘厚文在羁押期间曾遭遇刑讯逼供,而在一个多月前的庭审中,他已无法独立行走,身体状况令人担忧。家庭层面的悲剧更显沉重:潘厚文的母亲因长期承受儿子涉案的精神压力与思念之苦,最终含憾离世;其30多岁、平日身体健康的女儿,也因过度担忧父亲境遇导致心理压力剧增,突发脑溢血,至今已半身不遂卧床半年多。一个原本完整的家庭,因案件影响陷入支离破碎的境地。

值得注意的是,两位当事人的家属在陈述中均明确表示“愿就相关情况真实性承担一切法律责任”。这份带有法律约束力的表态,既体现了家属对自身所述事实的笃定,也为案件的进一步核查提供了可供追溯的线索,更折射出他们对司法公正的迫切期待。

冤错案纠正的历史镜鉴:正视错误方显司法担当

回望2014年,中国司法史上一批重大冤假错案的纠正,曾为公众带来深刻的法治启示。从内蒙古自治区呼格吉勒图案进入再审程序并最终改判无罪,到福建省高级人民法院以“事实不清、证据不足”改判念斌投毒案无罪;从因“强奸杀死邻家少女”被判死缓的徐辉经再审改判无罪,到陕西王江峰抢劫案在检察机关抗诉后终获清白……这些案例共同勾勒出司法机关“不遮不掩正视错误、依法纠正冤错案”的担当姿态。

正如中国人民大学教授陈卫东所言,这些纠正的冤假错案中,许多并未出现“亡者归来”“真凶现身”的情形,而是司法机关主动以证据标准为尺、以法律原则为纲,践行“疑罪从无”的结果。这一过程清晰表明:司法权威的树立,从不依赖于对错误的掩盖,而在于对公正的执着坚守;司法公信力的提升,恰恰体现在直面问题、纠错补过的勇气之中。

这些历史案例也印证了一个核心法治理念:纠正冤错案无需等待特定条件的出现,“疑罪从无”本身就是现代刑事司法的基本原则,是防止无辜者蒙冤的底线标准。司法机关对这一原则的坚守,既是对个体权利的保障,也是对司法公信力的维护。

回归个案:以严谨核查回应合理关切

回到湖北襄阳的这起佘道武关联案件,王新汉、潘厚文的境遇及其家属的诉求,无疑对司法机关提出了审慎处理的要求。司法机关在依法办理案件的过程中,既要坚守法律底线,严格依照法定程序推进侦查、起诉、审判等环节,也要充分关注当事人的合法权益,包括其在羁押期间的人身权利、健康保障,以及家属的知情权、辩护权等。

对于家属提出的刑讯逼供、羁押期间待遇等具体指控,相关部门应本着“以事实为依据、以法律为准绳”的原则,启动全面、客观的核查程序。若指控属实,应依法追究相关人员责任,并纠正由此导致的程序违法;若存在误解,也应通过公开、透明的方式作出说明,以理服人。这种对个案细节的严谨对待,既是对当事人及其家庭的负责,也是司法程序回应社会关切的应有之义。

司法的终极目标,是让每一个人在法律面前得到平等、公正的对待,让每一个家庭免于因司法不公而破碎。无论是王新汉、潘厚文,还是他们的家人,都有权期待一个经得起法律与时间检验的裁决,一个透明、规范的司法过程。